Decreti immigrazione e sicurezza urbana, misure preventive di repressione, 41bis. In questa puntata di Silenzio Assordante abbiamo discusso gli ultimi due decreti in materia di immigrazione e sicurezza urbana.

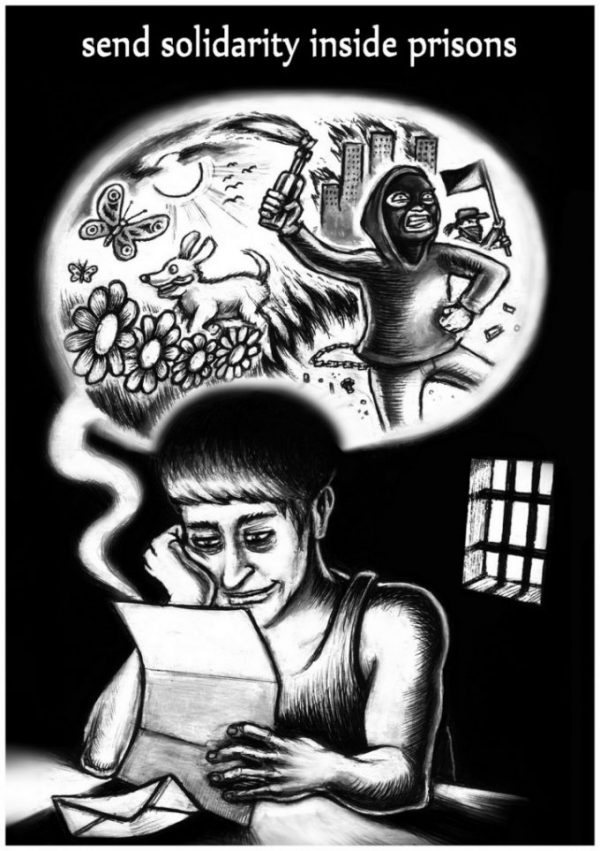

Attraverso la presentazione dell’ultimo opuscolo della Rete Evasioni, abbiamo approfondito le misure preventive di repressione e commentato la decisione della corte costituzionale riguardo il blocco di libri, stampe e riviste in 41bis. Buon ascolto.

Autore: paginecontrolatortura

Da Radiondarossa.info

ROMA 13 maggio 2016 diretta durante il presidio tenuto di fronte al DAP dipartimento di amministrazione penitenziaria

7 luglio ’17 (rinviato al 15 settembre): a L’Aquila processo a Nadia Lioce dal 2003 in regime di 41bis

Nadia Lioce verrà processata per aver turbato la “quiete” di un carcere che l’ha sepolta viva!

A L’Aquila il 7 luglio, si è tenuta l’udienza contro la prigioniera rivoluzionaria Nadia Lioce processata per “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e oltraggio a pubblico ufficiale”. Reati relativi a battiture di protesta, che la detenuta avrebbe messo in atto dopo l’applicazione delle circolari del DAP e la pronuncia della Cassazione del 2014, che hanno stabilito l’impossibilità, per chi è recluso in 41bis, di detenere libri o riviste in cella e di riceverne dall’esterno. Con la sentenza n. 122 della Corte Costituzionale dell’8.02.17, l’odiosa circolare è stata dichiarata definitivamente legittima. L’udienza in video conferenza si è svolta verso le 11.00 al Tribunale dei minori. In assenza dei legali, Nadia Lioce é comunque comparsa in video conferenza dichiarando di aver avuto notizia dell’udienza solo tramite telegramma di uno dei suoi difensori (dei quali solo uno aveva ricevuto la notifica dell’udienza ed era assente perché in convalescenza) e di essere, quindi, completamente all’oscuro dei motivi per i quali la si vuole processare e dei capi di imputazione a suo carico. In ogni caso aveva dato la sua disponibilità ad intervenire al processo, anche in assenza di comunicazioni bilaterali.

Il permesso chiesto dal PM, di procedere comunque nella citazione dei testi, anche in assenza dei difensori di Nadia, è stato negato, rimandando l’udienza al 15 settembre ore 9:30.

In questi anni Nadia Lioce è stata oggetto di ripetuti sequestri di libri, quaderni e altro materiale cartaceo e di cancelleria e ora la si vuole processare per aver turbato la “quiete” di un carcere che l’ha sepolta viva, condannandola al silenzio, a una condizione d’isolamento totale, all’inaccettabile sacrificio della dignità umana, alla mortificazione della sua stessa identità.

A un anno dal presidio fuori dalle mura del carcere di L’Aquila, promosso dalla campagna “Pagine contro la tortura” contro il divieto di ricevere libri nelle sezioni di 41bis, le condizioni detentive già gravi di Nadia, sono addirittura peggiorate. Oltre ai libri, non le vengono consegnati neanche i vaglia per poterli acquistare tramite il carcere. Nadia con la sua presenza in aula, ha espresso un chiaro interesse al non rinviare l’udienza e riteniamo importante sostenere questa sua decisione affinché sia un’occasione in più per denunciare le condizioni cui è sottoposta.

Nelle sezioni di 41bis si vive una condizione di totale isolamento: le persone lì rinchiuse sono sepolte vive. La battitura messa in atto da Nadia è cosa comunissima in tutte le carceri, una modalità di protesta considerata pacifica dagli stessi addetti a quel bieco lavoro. Il processo a Nadia è, quindi, l’evidente conseguenza dell’accanimento vendicativo degli organi repressivi che colpisce chi, nonostante le durissime condizioni di prigionia, ancora “osa” reagire e opporsi, non rinunciando alla propria dignità e identità.

Uno Stato che usa il carcere duro per piegare prigioniere e prigionieri anche rivoluzionari, non agisce solo per vendetta, ma lancia una minaccia alla solidarietà umana e di classe e una promessa repressiva a chi, comunque sia, lotta contro questo ordine sociale intriso di arroganza, iniquità ed esclusione. A L’Aquila il 15 settembre si processerà una donna che continua a ribellarsi a questo sistema di tortura e annientamento dell’identità sociale e politica e noi saremo davanti al tribunale, per chiedere l’abolizione del 41bis per Nadia Lioce e per tutti e tutte.

Perché se c’è una cosa che ancora non possono toglierci è l’umanità e la speranza di un riscatto rivoluzionario.

Riceviamo e pubblichiamo alcune foto di frasi comparse nelle città di Cagliari, Milano e Roma in solidarietà a Nadia e a tutti e tutte coloro che si trovano sottoposti al regime di 41bis.

Liberi tutti libere tutte.

ROMA – Contributo dalla rivista “Laspro nr 39”

E’ uscito il numero 39 di Laspro (marzo/aprile 2017). È un numero speciale, a sostegno della campagna Pagine contro la tortura – circa il divieto di ricevere libri e stampe nelle sezioni carcerarie 41bis. Abbiamo voluto raccontare il carcere, le istituzioni totali e anche l’esperienza della lettura e della letteratura in relazione ad essi.

Nel numero, ci sono articoli e racconti di chi il carcere l’ha vissuto e raccontato, come anche l’esperienza manicomiale, e articoli volutamente senza firma o firmati con uno pseudonimo, a indicare una condizione comune. Di seguito il link e un contributo: LASPRO 39 rivista di letteratura arti & mestieri

“Dallo stagno – Percorsi carcerari differenziati”

Scrivere una storia che possa raccontare il carcere fuori da schemi pietistici o colpevolizzanti.

Raccontare del carcere, della vita in quegli spazi, della percezione del tempo. Uno stagno in cui, quando un sasso cade, le sue acque ferme si tramutano in un numero non prevedibile di cerchi concentrici. Mi chiedi com’è lo scorrere dei miei giorni. Dovrei riuscire a trovare una forma, una modalità di scrittura che ti raggiunga in modo secco, preciso, che te lo descriva senza fronzoli linguistici. Frasi del tipo: «in carcere non si parla, si urla», «le porte non si chiudono, si sbattono». Grida e rumori metallici. Luci a neon e poi quell’odore…

Vorrei rifuggire dai cliché del portone metallico che ti si chiude dietro immergendoti in un’improvvisa quanto inesplorata solitudine. Eppure mi viene solo da dire che non è vero, non è un unico portone ma sono tanti i corridoi che attraversi e tante le porte che continuano a chiudersi alle spalle del tuo passaggio.

La sensazione è che stai compiendo infiniti passi che ti distanziano dalla vita lasciata lì fuori, mentre entri nel ventre di qualcosa che ti sta inghiottendo, passando da una guardia ad un’altra. “Consegnata” dicono di me.

I primi giorni li passi a cercare di capire cosa c’è attorno, come organizzare le tue giornate dettate inesorabilmente dai ritmi di lenta produzione della fabbrica-carcere. Possibile riuscire a far scorrere il tempo da qui? Sono in un reparto di Alta Sicurezza, quelli destinati a “ospitare” chi viene ritenuto colpevole di reati di un certo spessore di pericolosità sociale, una definizione giuridica. Su di noi una maggiore attenzione e impossibilità a partecipare ad attività organizzate se non presenti all’interno della sezione. Non ci devono essere contatti tra le persone detenute nei diversi circuiti della fabbrica-carcere. I prodotti devono essere tenuti separati.

Non ne capisco la ragione in quei primi giorni.

Sono concentrata e silenziosa. Osservo come le altre vivono il tempo e le relazioni tra loro, come gestiscono lo stesso spazio di una cella fatto di pochi metri quadrati, insieme a persone che non si sono reciprocamente scelte e che, molto probabilmente, mai l’avrebbero fatto se non costrette. Come ci si muove tra quei corridoi, come viene vissuto l’inevitabile quanto frequente interfacciarsi con i secondini. Come affrontano la privazione degli affetti, il sorgere della paura, della rabbia. Come si convive con le attese: di una lettera, di un colloquio, di una telefonata, di un giorno di udienza (il cui esito potrebbe, forse, determinare l’uscita dalla galera).

Alcune donne sono qui già da anni. So di avere molto da imparare da loro. Devo trovare anch’io in me gli strumenti utili a non inaridirmi, a non perdere le mie curiosità, la mia voglia di conoscere e di vivere. Devo capire come usarli e soprattutto come farli emergere in una condizione di ostilità.

Ma nel frattempo mi ritrovo già a condividere tempi e ritmi di convivialità intorno al tavolo di una cella, televisionecaffèsigarettepranzocenacucinapuliziadeglispaziepersonale. I momenti intimi, quello dei racconti dei singoli vissuti: confidenze fatte a mezza voce, emozioni urlate. E poi c’è la difficile arte della salvaguardia del proprio spazio vitale, allenandosi a dire “No, ora no e domani non so” senza sentirsi stronze…

Il tempo scorre, in realtà neanche troppo lento, e mi ritrovo, in breve, o per lo meno così percepisco, ad essere io ad accogliere “la nuova giunta” (cronologicamente l’ultima entrata in sezione), a rassicurarla, a descriverle lo scorrere delle nostre giornate senza trasmetterle un senso di definitività e immutabilità.

Ecco che mi riscopro a ridere insieme ad alcune, ma a ridere di cuore! Quale intensità ricevi da quelle risate che sembrano sorgere da un nonnulla, prorompendo in quegli spazi in cui tutto echeggia e rimbomba! Ecco, quella risata è uno dei sassi nello stagno: relazioni che si intrecciano e che vanno oltre la mera necessità della convivenza. Legami di profonda fiducia e compartecipazione, intesa di sguardi e gesti. Messa in gioco nella difesa della dignità comune, nell’arginare le reiterate noncuranze, quando non scientifiche prevaricazioni, di chi gestisce e controlla quei luoghi chiusi ad ogni tentativo di affermazione di autonomia. La chiamano l’infantilizzazione del percorso carcerario. Non a caso molti termini strettamente legati alla vita carceraria hanno la desinenza del diminutivo: spesina, bettolino, domandina… Nulla dipende più da te e dalla tua volontà. Tutto passa attraverso la discrezionalità di chi autorizza la tua richiesta. Autorizzazioni per colloqui, telefonate, letture, studio, acquisti, lavoro, attività etc etc.. sono eventualmente concesse solo dopo aver presentato una richiesta scritta al direttore su un modulo chiamato, appunto “domandina”.

Spesso, invece, le domande verbali non hanno risposta. Quasi fosse un muro di gomma, chi agisce l’istituzione carceraria è accuratamente attento ad eludere risposte chiare: l’incertezza della tua condizione, la sua vulnerabilità e dipendenza è un concetto che devi avere ben chiaro affinché tu non abbia alcun presupposto su cui basare un progetto che abbia continuità nel tempo, un respiro un po’ più ampio.

La precarietà è una forma di controllo che accomuna i “fuori” e i “dentro”. Ancora una volta lo stagno che può, improvvisamente e senza alcun segnale premonitore, diventare uno tsunami se un enorme sasso viene lanciato al suo interno. Perché oggi sono qui e domani chissà, potrei essere spostata ed “assegnata ad altro carcere”. E se questo avverrà sarà un faticoso ricominciare. Ci saranno nuove regole, nuove relazioni, altri equilibri. I trasferimenti avvengono per motivi legati al comportamento (quindi per motivi punitivi) oppure a incomprensibili giochi di spostamenti su ancor più incomprensibili scacchiere. La spada di Damocle dei trasferimenti è una delle armi di ricatto più affilate anche perché quasi mai vengono decisi a favore della persona detenuta al fine, per esempio, di agevolare gli spostamenti dei parenti (spesso costretti ad affrontare chilometri e chilometri di viaggio) in occasione dei colloqui.

Dopo tutti questi anni ho capito come trascorrere le mie giornate, come farle passare in fretta, come rallentarle quando necessario, in questa assurda dimensione spazio temporale. Studio, leggo, partecipo ai corsi di attività fisica, lavoro, ascolto musica e radio, scrivo e corrispondo con i miei affetti, chiacchiero e ragiono con le altre, assaporo le ore che mi distanziano dal colloquio settimanale o dalla telefonata ai miei cari.

Sono, dicevo, in una sezione separata dal resto del carcere. Ora il perché di questa separazione mi è chiaro! La differenziazione è alla base della gestione del carcere: premialità e punizione. A seconda del circuito in cui vieni assegnato avrai diritto a più o meno colloqui e telefonate mensili, a più o meno ore d’aria, alla possibilità o meno di partecipare a corsi scolastici o di formazione e via dicendo. La piramide la faccio partire dal basso, cioè dai reparti che hanno meno restrizioni: le sezioni così dette comuni (cioè per persone imputate o condannate per reati di non pericolosità sociale); le sezioni di alta sicurezza (per reati di pericolosità sociale) che a loro volta sono suddivise in 3 circuiti AS1 – AS2 – AS3; il regime di 41bis (per reati di associazione mafiosa e associazione terroristica).

Tra i racconti confidenziali, quelli sussurrati, ci sono anche quelli disperati di donne che hanno i loro mariti ristretti nel circuito 41bis. Ed è in particolare di quest’ultimo che oggi ti voglio parlare.

Pensato e realizzato in tempi così detti di emergenza, quindi in teoria provvisorio, si è di anno in anno sempre più formalizzato e regimentato.

Il 41bis è carcere nel carcere.

Logisticamente collocato in aree detentive assolutamente separate da tutto il resto, spesso sotto terra, insonorizzate, con finestre opache e a bocca di lupo che fanno passare ben poca luce e un filo d’aria. Celle collocate a spina di pesce, per impedire qualsiasi comunicazione con chi è rinchiuso nella cella di fronte. Divieto assoluto di comunicare quanto di salutarsi, rivolgersi un cenno, un gesto umano. Telecamere di sorveglianza dentro la cella e dentro i bagni. Nessuna possibilità di cucinare e quindi costretti a mangiare il vitto dell’amministrazione penitenziaria. Una cella per ogni singola persona detenuta e un’ora, massimo due, di aria al giorno passate assieme ad altre 3 persone scelte dal direttore del carcere. Nessuna attività a cui poter partecipare, nessun lavoro, nessun incontro con volontari e/o operatori esterni. La corrispondenza è censurata oltre ad essere ridotta sia in entrata che in uscita. Un’ora di colloquio al mese separato dai propri affetti da un vetro divisore, costretti a parlare attraverso citofoni. Nessuna possibilità di abbracciare i propri cari e i figli puoi averli al di là del vetro solo negli ultimi 10 minuti di colloquio e solo fino al compimento dei loro 10 anni di età…

Inoltre le enormi distanze che, quasi sempre, i parenti dei detenuti in 41bis devono affrontare fanno da deterrente alla mensile realizzazione del colloquio: troppi i chilometri, troppe le spese. Anche la partecipazione fisica alle udienze che riguardano il proprio caso giuridico è impedita: processo in videoconferenza, si chiama. Un abominio che lede fortemente l’espletamento del diritto di difesa e che rappresenta un’ulteriore privazione, risolvendosi nell’impossibilità di incrociare uno sguardo d’affetto, un volto caro seppure nella freddezza di un’aula di tribunale.

A tutto questo si aggiunge che l’8 febbraio di quest’anno la Corte costituzionale, per buona pace dei sinceri democratici, ha formalmente legittimato per ragioni di sicurezza una circolare del DAP (Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria) che impedisce a chi è in 41bis di ricevere libri, riviste, quotidiani, dispense tramite colloqui e abbonamenti e persino dalle biblioteche presenti in alcuni carceri! Unica possibilità l’acquisto, ovviamente a proprie spese, che avviene previa autorizzazione del direttore e poi materialmente comprato dal personale penitenziario addetto. Risultato? Troppo oneroso per il detenuto e spesso, inoltre, la richiesta di acquisto non viene evasa in quanto non ritenuta idonea oppure non reperibile. Gli effetti sono che l’impedimento alla lettura e allo studio è totale!

Io, che ho riempito tutta la mia giornata qui dentro, mi domando come loro facciano a resistere. Come riescano a far passare il tempo senza nessuna possibilità di distrazione, di acquisizione di informazioni dall’esterno, di strumenti volti all’arricchimento individuale. Isolamento totale. Tombati per anni e anni, molti di loro anche con condanne all’ergastolo. E poi in 41bis ci finisci anche se non hai ancora avuto tutti i tre gradi di giudizio, quindi sei formalmente «non colpevole».

Secondo le leggi di questo stato, l’unica via di uscita da questa condizione è la delazione. Raccontare a chi di dovere non solo le proprie responsabilità ma anche quelle altrui. Con tanto di nomi e cognomi. Fare entrare qualcun altro per salvare sé stessi. Come ai tempi dell’inquisizione in cui la confessione, l’abiura e il tradimento avrebbero potuto determinare la fine della tortura.

Ci dicono che nel 41bis sono rinchiusi solo capi mafia. Ma ad oggi all’interno ci sono circa 780 detenuti di cui 6 donne! Numeri troppo elevati, evidentemente, che non vanno certo a sostegno di quanto da loro affermato. Dicono che chi definisce questo regime detentivo «tortura» è complice o sostenitore dei mafiosi! Poco importa, non posso né voglio essere la scimmietta di turno che chiude gli occhi, le orecchie e la bocca. Quelle sezioni sono lontane, rese scientificamente invisibili ai più, ma io so che ci sono. So che esistono anche allo scopo di servire da monito per chi come noi è rinchiuso qui; perché i cerchi concentrici di questo stagno a volte si sfiorano e sovrappongono e quello che passa in una sezione prima o poi si estende alle altre.

Perché l’emergenza, l’eccezione qui è la regola.

Diario di Carmelo Musumeci

Il carcere ti ha fatto bene?

Molte volte il prigioniero è ciò che gli viene permesso di essere.

(Diario di un ergastolano: www.carmelomusumeci.com)

Spesso chi conosce la mia storia e viene a sapere che sono entrato in carcere solo con la quinta elementare, ma che ho preso tre laure, che pubblico libri, che ho ricevuto vari encomi, che svolgo attività di consulenza ai detenuti e agli studenti universitari nella stesura delle loro tesi di laurea sul carcere e sulla pena dell’ergastolo, mi chiedono: “Quindi, il carcere ti ha fatto bene?”.

Quanto odio questa domanda! Prima di rispondere penso ai pestaggi che ho subito all’inizio della mia carcerazione. Ricordo i compagni che si sono tolti la vita impiccandosi alle sbarre della finestra della loro cella perché il carcere induce i più deboli alla disperazione. Rammento i lunghi periodi d’isolamento nelle celle di punizione dove sono stato rinchiuso con le pareti imbrattate di sangue ed escrementi. Mi vengono in mente le botte che una volta avevo preso per essere rimasto più di qualche secondo fra le braccia della mia compagna nella sala colloqui. E di quando avevo dato di matto perché avevo trovato le foto dei miei figli per terra calpestate dagli anfibi delle guardie. Penso ai numerosi trasferimenti che ho subito da un carcere all’altro sempre più lontano da casa. Ricordo tutte le volte che venivo sbattuto nelle “celle lisce” perché tentavo di difendere la mia umanità. In quelle tombe non c’era niente. Nessuno oggetto. Neppure un libro. Nessuna speranza. Non vedevo gli altri detenuti. Li riconoscevo solo dalle grida e dal ritmo dei colpi che battevano sul blindato. Mi ricordo che avevano degli sbalzi di umore: da un’ora all’altra, improvvisamente, piangevano e ridevano. Rammento i lunghi anni trascorsi nel regime di tortura del 41 bis nell’isola degli ergastolani dell’Asinara. Spesso le guardie arrivavano ubriache davanti alla mia cella ad insultarmi. Mi minacciavano e mi gridavano: “Figlio di puttana.” “Mafioso di merda.” “Alla prossima conta entriamo in cella e t’impicchiamo”. Dopo di che, mi lasciavano la luce accesa (che io non potevo spegnere) e andavano via dando un paio di calci nel blindato. Mi trattavano come una bestia. Avevo disimparato a parlare e a pensare. Mi sentivo l’uomo più solo di tutta l’umanità.

Per alcuni anni mi ero distaccato dalla vita, lentamente, quasi senza dolore. Non desideravo e non volevo più niente. Cercavo solo di sopravvivere ancora un poco. Mi sentivo già morto. E pensavo che non mi poteva capitare nulla di peggio. Ma mi sbagliavo perché non c’è mai fine al male.

I giorni, le settimane, i mesi e gli anni passavano e io continuavo a maledire il mio cuore perché, nonostante tutto, lui insisteva ad amare l’umanità. M’inventai cento modi per sopravvivere.

Adesso posso dire: “Ce l’ho fatta!”. Ma a che prezzo! Scrivevo per vivere e vivevo se scrivevo. A distanza di venticinque anni, mi domando a volte come ho fatto a resistere e non riesco ancora a darmi una risposta. Mi vengono in mente le ore d’aria trascorse nei stretti cortili dei passeggi con le mura alte e il cielo reticolato, ghiacciati d’inverno e roventi d’estate. Ricordo gli eterni andirivieni, da un muro all’altro nei cortili, o dalla finestra al blindato nella cella, sempre pensando che solo la morte avrebbe potuto liberarmi. Ricordo i topi che mi giravano intorno, gli indumenti, i libri e le carte saccheggiate. Stringevo i denti per non diventare una cosa fra le cose. È difficile pensare al male che hai fatto fuori se ricevi male tutti i giorni. Ti consola poco capire che te lo sei meritato. È vero! Bisogna pagare il male fatto, ma perché farlo ricevendo altro male?

Dopo aver ricordato tutte queste cose, alla domanda se il carcere mi ha fatto bene rispondo che il carcere non mi ha assolutamente fatto bene. Se mi limitassi a guardare solo carcere, posso dire che non solo mi ha peggiorato, ma mi ha anche fatto tanto male.

Ciò che mi ha migliorato e cambiato non è stato certo il carcere, ma l’amore della mia compagna, dei miei due figli, le relazioni sociali e umane che in tutti questi anni mi sono creato, insieme alla lettura di migliaia di libri di cui mi sono sempre circondato, anche nei momenti di privazione assoluta. Ed è proprio questo programma di auto-rieducazione che mi ha aperto una finestra per comprendere il male che avevo fatto e avere così una possibilità di riscatto. Molti non lo sanno, ma forse la cosa più terribile del carcere è accorgersi che si soffre per nulla. Ed è terribile comprendere che il nostro dolore non fa bene a nessuno, neppure alle vittime dei nostri reati. Spesso ho persino pensato che il carcere faccia più male alla società che agli stessi prigionieri perché, nella maggioranza dei casi, la prigione produce e modella nuovi criminali.

Se a me questo non è accaduto è solo grazie all’amore della mia famiglia e di una parte della società.

Carmelo Musumeci Dicembre 2016

41bis, ergastolo e semilibertà in Italia: un’intervista a chi ci è passato

di LEON BENZ

In carcere da 25 anni e dopo un’esperienza al 41bis, a Carmelo Musumeci è stata concessa la semilibertà.

Nel 1991, l’allora 36enne Carmelo Musumeci è stato arrestato con l’accusa di omicidio e di essere organizzatore di un’associazione mafiosa che si occupava di bische, delitti contro il patrimonio e spaccio di cocaina. Un anno dopo, è arrivata la sentenza definitiva che lo ha condannato all’ergastolo.

Da allora sono passati 25 anni: Musumeci ha girato diversi penitenziari italiani, preso due lauree in giurisprudenza e una in filosofia, e infine —nel novembre del 2016, mentre era nel penitenziario di Padova— gli è stata concessa la semilibertà, da lui richiesta tramite istanza. Nonostante l’ergastolo, grazie al regime della semilibertà ha la possibilità di uscire durante le ore diurne per prestare attività di volontariato (nel suo caso, sostegno scolastico e ricreativo a persone portatrici di handicap presso una struttura).

Negli ultimi tempi, Musumeci ha pubblicato diversi libri, l’ultimo dei quali intitolato L’urlo di un uomo ombra. Da anni tiene anche un diario sul suo sito, e si spende per una campagna contro la formula detentiva dell’ergastolo: è così che è diventato una delle figure pubbliche più note per chi si trova nella sua stessa condizione.

Per capire cosa si prova a scontare una pena a vita e mettere piede fuori dal cacere dopo 25 anni di reclusione, ho incontrato Musumeci in una delle sue ore di semilibertà—cercando di sospendere il giudizio sui reati che ha commesso per parlare liberamente di sistema penitenziario, del concetto di ergastolo e di come ha ritrovato il mondo che aveva lasciato.

VICE: Raccontami come sei finito in carcere.

Carmelo Musumeci: Sono cresciuto in un paesino ai piedi dell’Etna. Eravamo poveri, e io ho cominciato a nutrirmi della cultura di strada già da piccolo. Mia nonna, per esempio, mi ha insegnato a rubare al supermercato quando ero ancora un bambino, e così la prima volta sono finito in carcere che ero ancora minorenne.

Intorno ai 15 anni i miei genitori si sono separati e sono stato mandato in un collegio al nord. Là ho iniziato a covare rabbia nei confronti del mondo e delle istituzioni, e quando poi sono tornato a casa ho trovato le stesse difficoltà economiche che avevo lasciato: in quel momento, forse inconsapevolmente, avevo già imboccato le strade sbagliate. Ho iniziato con una serie di piccoli reati e poi, dopo aver visto che si poteva guadagnare, ho alzato il tiro: nel 1972 sono stato arrestato durante una rapina in un ufficio postale.

Quando sono uscito mi sono ributtato in quel mondo. Fino a una sera del 1990 in cui, in uno scontro tra bande rivali, mi beccai sei pallottole. Sono sopravvissuto, ma quello era un ambiente in cui o ammazzi o vieni ammazzato. Così poi è successo quello che è successo.

A cosa hai pensato quando ti è arrivata la sentenza definitiva?

Quando sono stato arrestato sono stato considerato un criminale di spessore, e quindi nel 1991 sono stato sottoposto al 41bis. Mentre stavo in isolamento per un anno e sei mesi, in una cella buia con l’impossibilità di parlare con qualcuno, mi è arrivato il telegramma della mia compagna che confermava l’ergastolo. Be’, inutile dire come mi è crollato il mondo addosso: avevo la consapevolezza che non sarei mai più uscito da là.

Il 41bis è il regime carcerario più duro del nostro ordinamento—è l’isolamento totale: personalmente non riesco a pensare a come ci si possa convivere. Com’è stato?

Erano gli anni in seguito alla strage di Capaci e lo Stato era in lotta con l’anti-stato, la mafia: io, tra le accuse, avevo anche quella di associazione mafiosa, e quell’articolo permetteva dei trattamenti più duri per creare collaboratori di giustizia. In pratica vivevo in una cella quasi totalmente buia, ricevevo da mangiare da uno spioncino, avevo poca acqua e sono stato offeso da guardie sbronze. Venivo torturato.

Non hai mai pensato di ucciderti?

Ci ho pensato costantemente: sarebbe stata la via di fuga più facile. Mi sento anche di dire che chi pensa a togliersi la vita non è vero che non l’ama: chi si toglie la vita in quelle condizione ama la vita talmente tanto che non vuole vedersela appassire. Ho sempre ammirato chi ha avuto il coraggio di farcela perché anche oggi soffro per quello che ho vissuto in quei giorni.

Mi fa ancora male parlarne, non perché ero innocente ma perché ho sofferto per nulla, e tutto questo non aiutava né lo Stato né i parenti delle vittime. Ma quando hai dei figli, hai una responsabilità. Non potevo andarmene così.

Nel tuo diario online definisci le notti passate in carcere, dopo una giornata di quasi libertà, il tuo “ritorno all’inferno.” Quali sono le cose più brutte che hai visto?

Paradossalmente, le cose che ti succedono intorno. Quella che forse mi fa ancora male è del 1992, quando ho visto il trattamento ai ragazzi della strage di Gela [lafaida tra gruppi criminali che nel giro di poche ore, nel novembre del 1990, innescò una catena di agguati mortali]. Erano ancora dei ragazzini, non credo sapessero quello che stavano facendo: ho visto strappargli la vita per sempre in quelle mura. Quello che voglio dire è che il carcere dovrebbe far capire al condannato dove ha sbagliato, ma l’unica cosa che vedevo in quegli anni era un processo che portava al “io ho ucciso ma tu [il carcere] mi stai uccidendo lentamente, giorno dopo giorno.”

Penso che la cosa che fa più paura a un criminale è il perdono sociale, perché perdi tutti gli alibi e dici “cazzo, ho fatto del male e queste persone mi stanno perdonando.” Quando invece vieni trattato male ogni singolo giorno ti dimentichi del male che hai fatto, e quello che provi non è certamente il rimorso.

Quanto a te, come si svolgeva una tua regolare giornata in carcere?

Dopo i primi anni ho cambiato carcere spesso: ogni carcere è uno stato a sé, con le proprie regole e i propri ritmi. Ma in generale è tutto molto piatto: mi svegliavo verso l’alba e iniziavo a studiare, nell’ora d’aria facevo una corsetta, e poi verso mezzogiorno mangiavo a mensa. Il pomeriggio rientravo in cella e la sera mi cucinavo qualcosa da mangiare. Questo per migliaia e migliaia di giornate.

È scontato da dire, ma immagino che in una situazione del genere trovare uno scopo ti aiuti ad affrontare le giornate. Come nel caso dello studio. Come funzionava, e come ti procuravi i libri necessari?

Sì, se non fosse stato per lo studio sarei impazzito. Ho anche iniziato a scrivere, oltre a studiare per laurearmi in giurisprudenza e filosofia: penso che in Italia manchi una letteratura sociale carceraria. Voglio dire, la letteratura è l’anima e la storia di un paese, per questo m’illudo di crearne una con i miei romanzi.

Per quanto riguarda i libri, dopo il 41bis ho potuto averne, fortunatamente. A volte non dovevano essere più di tre, non potevano avere la copertina dura—e nonostante fossi iscritto all’università—mi mancavano sempre dei manuali. Il solo fatto che cambiavo spesso carcere rendeva sempre difficilissimo l’iter universitario.

A cosa erano dovuti i costanti spostamenti di carcere?

Diciamo che ero un detenuto scomodo. Dopo un po’ che studiavo chiedevo sempre più cose che mi appartenevano come diritto, e questo può dare fastidio ai dirigenti. Era un attivismo scomodo e infatti a chiunque dovesse andare in carcere consiglio assolutamente di procurarsi un codice per capire i propri diritti—diritti che spesso vengono trascurati.

Nel tuo caso però a un certo punto sei riuscito a ottenere la semilibertà, caso raro per un ergastolo ex ostativo, per prestare servizio in una comunità. Qual è stata la prima cosa a cui hai pensato?

Ero sicuro di non avere speranza e di morire in carcere. Quando dopo svariati tentativi mi è stata concessa la semilibertà, non so cosa ho provato—qualcosa di inspiegabile, forse, ma molto simile all’ansia e alla paura. Ho pensato alla mia famiglia, ai miei nipoti…

E quando sei effettivamente uscito cosa ti ha sorpreso di più?

Le piccole cose, paradossalmente, come affacciarsi a una finestra o guardarmi allo specchio—in carcere ci sono solo specchi piccolissimi. Mi sono guardato allo specchio e ho visto tutto il mio corpo, ma non era più il mio corpo. Era quello di una persona che non sapevo chi fosse. Poi un’infinità di sensazioni e cose di cui mi ero completamente dimenticato—cose come percepire la sabbia tra le dita dei piedi, l’odore del mare, la pelle dei miei figli.

In che modo hai trovato cambiato il mondo? Voglio dire, ti sei perso l’esplosione di Internet…

Quando sono uscito la prima volta mi sono fermato, e per un po’ mi sono guardato intorno immobile. Tutto mi sembrava irreale e diverso da come mi ricordavo il mondo. Le persone sono cambiate, così il modo di vivere e adesso anche prendere un semplice treno, con le persone connesse ai loro pc—è come guardare un film di fantascienza. Insomma, è tutto molto strano e mi ci sto abituando piano piano, ma sono dannatamente felice di doverlo fare.

Febbraio 2017

https://www.vice.com/it/article/41bis-ergastolo-e-semiliberta-in-italia-carmelo–musumeci